易経「繋辞上伝」を読み解く29

易に聖人の道四つ有り。以て言ふ者は其(その)辭(じ)を尚(たつと)び、以て動く者は其(その)變(へん)を尚(たつと)び、以て器(き)を制する者は其(その)象(しよう)を尚(たつと)び、以て卜(ぼく)筮(ぜい)する者は其(その)占(せん)を尚(たつと)ぶ。(繋辞上伝第10章第1節)

この章では、易経の実生活でのその活かし方について解説します。易経に掛けられた辞(言葉)を活用する法、その変化を読み、かつ感じ取る法、その形より想像する法、そして易占を立てその答えを探る法。

「 易に聖人の道四つ有り 。」

「古の聖人が易経で示された道に四つの道がある。」

この「道」とは方法のことで、易経をその人の生の営みの中でどのように活用するべきかを以下解説します。

「 以て言ふ者は其(その)辭(じ)を尚(たつと)び、以て動く者は其(その)變(へん)を尚(たつと)び、以て器(き)を制する者は其(その)象(しよう)を尚(たつと)び、以て卜(ぼく)筮(ぜい)する者は其(その)占(せん)を尚(たつと)ぶ。」

「以て言ふ者は其(その)辭(じ)を尚(たつと)び」

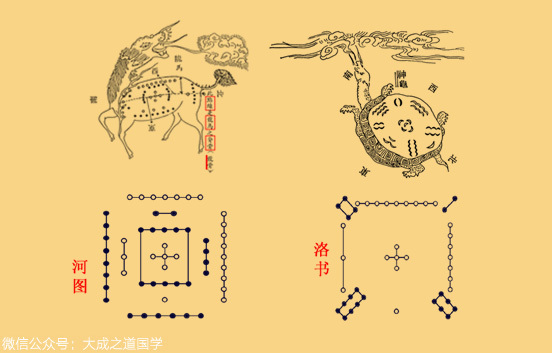

もともと易経とは古代中国の為政者の「帝王学」として学ばれてきた下地があります。伏羲が編んだ「易経」を引き継ぎ、夏王朝の始祖と言われる大禹が黄河の氾濫を修め奮闘した際に、洛水のほとりに現れた亀の甲羅の紋様をヒントに、伏羲が見た「河図=先天図」をさらに発展させた「洛書=後天図」を完成させます。ここをもって易経の上経、下経からなる現代に伝わる易の下地が成立します(「帰蔵易」)

さらに夏王朝を経て湯王が興した殷王朝ではこれが「連山易」と更に進化発展を遂げるものの、それまでの易は陰陽を図象化したもので、これを読み解くには特殊な知識が必要でした。

帰蔵易、連山易もおそらくは為政者の統治に必要な、農作物の出来不出来、天災の有無などを知る手掛かりとして、半ば王朝の門外不出の機密事項的な扱いであったのだと想像します。

そこに周王朝を興した文王がこれを人語に訳した「周易」が成立します。ここにおいて易経は中国の士大夫(教養人)層に広く読まれるテキストとして普及し、これが現代まで伝わる現存する易経です。

したがって、もし為政者や何かリーダー的な役割を果たす人が、もし易経を之に生かそうとするのであれば、易経に掛けられた「辞=言葉」を活かします。実は現代我々が目にしたり耳にする言葉や名称の数々も、この「易経」に由来するものが多いです。

例えば元号の「明治」は易経説卦伝第5章の「嚮明而治」に由来し、「大正」は、地沢臨の彖伝の「大亨以正」が由来です。

大学名の「順天堂大学」の「順天」は、火天大有の彖伝にある「順天休命」に由来し、化粧品会社の「資生堂」は、坤為地の彖伝「万物資生」に由来します。

台湾の建国者で中国国民党の指導者でもあった蒋介石の「介石」の名の由来は、雷地豫の二爻の爻辞「介于石」です。

「観光」の語源も、風地観の四爻「観國之光」が基となっています。

このように、為政者やリーダー的な役割を果たす人が、また国や組織が目標とすべき理念や社訓などに易経の辞を用いることは、大勢の人の心をつかみ、一つの目標や目的を果たすために人を動かすために必要な手段方法であったのです。

「以て動く者は其(その)變(へん)を尚(たつと)び、以て器(き)を制する者は其(その)象(しよう)を尚(たつと)び」

一方で、為政者に限らずリーダーはこの先の変化というものを、その必要に応じて予測しなければなりません。

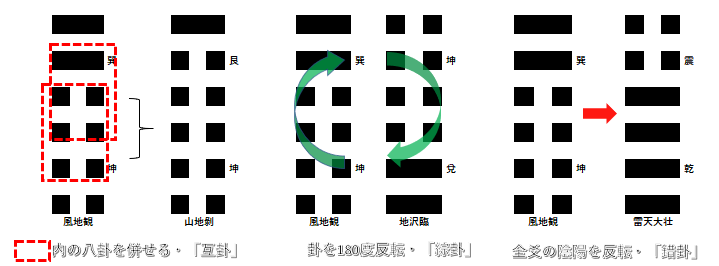

この場合今日、明日明後日といった短期的な時の変化ではなく、「時代」というくくりにおいての長期的な変化を知る手段として、易の卦象の変化を以て読み解く。これはすでに読み解いてきた「之卦=二次元的視点」「互卦=三次元的視点」「綜卦=四次元的視点」「錯卦=五次元的視点」です。

また、何かを成す者(「 以て器(き)を制する者 」…この場合国を治める為政者、会社組織であれば経営者を指すでしょう)は、その人間関係であったり、その組織を構成する事物の相互関係を、易の卦象(形)からそのヒントを得、それを組織に生かすのです。

「 其(その)占(せん)を尚(たつと)ぶ 」

そして、それでも判断に窮するような時は「易占」を以て易神の神意を問う…と孔子は説きます。

故に易経は時として生き方や行動の指針を説く「哲学」としての側面がある一方で、そこに人智の範疇に収まらない時は「易占を以て神意を問え」と占うことを推奨する。

「占い」とは心の弱さではなく「生きるための知恵」であり「生きる力」であると、そのためにも「“其の占を尚ぶ”…大いに占い神意を問いなさい」と孔子は説いています

↓繋辞上伝を読み解く30↓

コメント